Aus zahlreichen Gesprächen und Projekten (FC Bayern München zählt auf Smart Pricer für die „No-Show“ Reduzierung) mit unseren Partner wissen wir, dass das Phänomen “no-show” für viele Veranstaltende ein relevantes Handlungsfeld ist.

Wir freuen uns, Ihnen zu diesem Thema einen Gastbeitrag von Dr. Dominik Schreyer, Professor für Sportökonomie an der WHU und Direktor des Center for Sports and Management (CSM), zu präsentieren.

Nach der Einordnung der aktuellen Situation, widmet er sich den folgenden Fragen

- Was ist eine „gute“ No-Show-Rate?

- Warum bleiben Ticketinhaber dem Spiel am Spieltag fern?

- Wie kann man die No-Show-Rate reduzieren?

Seine Analyse beginnt mit einer zentralen Beobachtung aus der Bundesliga:

BERLIN – Januar 2025

Spätestens mit den ersten Kältewellen kommt regelmäßig die Frage auf, warum Bundesliga-Stadien trotz starker Ticketnachfrage oft viele leere Plätze aufweisen. Die Antwort darauf ist verblüffend einfach: Wie in zahlreichen anderen Branchen gibt es auch im Profifußball sogenannte No-Shows. Dabei handelt es sich um Ticketinhaber, die am Spieltag unangekündigt nicht erscheinen.

Vor der Pandemie lag die durchschnittliche No-Show-Rate in der Bundesliga laut unserer Studie bei rund 12 Prozent – das entspricht etwa jedem achten Ticketinhaber – und zeigte eine steigende Tendenz. Aktuell sind neuere umfassende Daten nur eingeschränkt verfügbar. Wichtig zu betonen ist, dass es sich hierbei um einen Mittelwert handelt. Das bedeutet, es gab zahlreiche Bundesligisten mit einer No-Show-Rate, die teils deutlich über diesen 12 Prozent lag, ebenso wie Clubs, die deutlich besser abschnitten.

Obwohl die Tickets in den meisten Fällen bereits bezahlt sind, hat dieses Verhalten weitreichende Konsequenzen für Vereine

1. Leere Plätze können die wahrgenommene Produktqualität beeinträchtigen, insbesondere bei Hospitality-Kunden und Sponsoren.

2. Betriebliche Ineffizienzen entstehen, z. B. durch Lebensmittelverschwendung oder Überbesetzung des Personals.

3. Ein geringeres Zuschaueraufkommen könnte theoretisch sogar den Heimvorteil abschwächen.

WAS IST EINE „GUTE“ NO-SHOW-RATE?

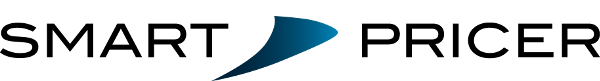

No-Shows sind keineswegs ein liga- oder länderspezifisches Phänomen. Überall dort, wo Plätze reserviert werden, treten sie auf.

-

-

- 25 %: Durchschnittliche No-Show-Rate im Gesundheitswesen.

- 30 % oder mehr: Im College-Sport der USA.

- 20 %: bei Hochzeiten oder Restaurantbuchungen.

- < 5 %: Branchen wie Kreuzfahrten oder Beauty-Treatments schneiden besonders gut ab – ein Benchmark, der auch für den Profifußball als Best Practice dienen kann.

-

Durchschnittswerte verschiedener Branchen

WARUM BLEIBEN TICKETINHABER DEM SPIEL AM SPIELTAG FERN?

Unsere Studien, auch in Zusammenarbeit mit europäischen Fußballclubs, wie bspw. dem FC Basel oder Sparta Prag, zeigen, dass das No-Show-Verhalten in der Regel durch den wahrgenommenen Wert einer Veranstaltung erklärt werden kann. Dieser entsteht durch das Abwägen von Nutzen und Opportunitätskosten.

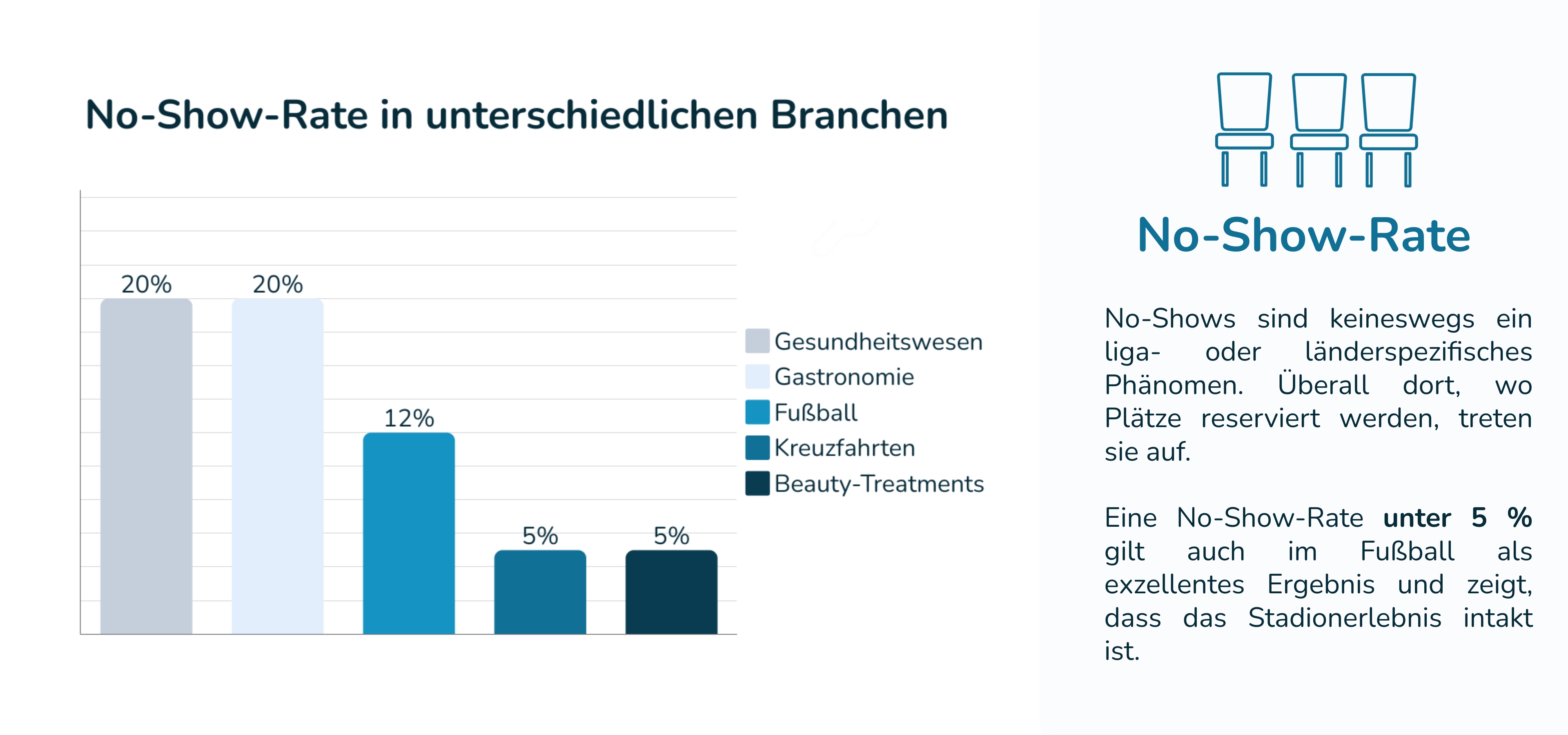

Attraktivität des Gegners:

Zu den Faktoren, die den wahrgenommenen Nutzen erhöhen, zählt insbesondere die Attraktivität des Gegners. Diese wird nicht nur durch die Ansammlung von Talent (z. B. ausgedrückt durch Marktwerte), sondern auch durch die geografische Nähe des Gegners verstärkt. Je höher der wahrgenommene Nutzen für den Ticketinhaber, desto wahrscheinlicher ist sein Besuch am Spieltag.

Terminierung des Spiels und Wetterbedingungen:

Die Opportunitätskosten hingegen werden maßgeblich durch die Terminierung des Spiels und die Wetterbedingungen beeinflusst. Spiele unter der Woche oder am späten Sonntagabend wirken sich negativ auf die Entscheidungsbereitschaft aus, ebenso wie extreme Wetterbedingungen – sei es zu heiß, zu kalt oder regnerisch. Je geringer die Opportunitätskosten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ticketinhaber das Stadion besucht.

Diskrepanz zwischen wahrgenommenen und angegebenen Gründen:

Befragt man Ticketinhaber jedoch nachträglich zu den Gründen ihres Fernbleibens, geben sie meist andere Erklärungen an. Häufig werden Krankheit, berufliche Verpflichtungen, Urlaubspläne oder alternative Freizeitangebote genannt. Diese Diskrepanz zwischen tatsächlich beobachtbaren Ursachen und den angegebenen Gründen ist plausibel. Retrospektiv neigen Menschen dazu, sozial akzeptable oder leicht verständliche Gründe anzugeben, während unbewusste Mechanismen wie die tatsächliche Kosten-Nutzen-Abwägung oft unberücksichtigt bleiben.

Der zuvor beschriebene Mechanismus bleibt jedoch weitestgehend intakt: Ist der Gegner attraktiv – beispielsweise ein Top-Team –, werden Erkältungen ignoriert, Schichten getauscht oder Familienverpflichtungen verschoben. Steht hingegen ein Spiel gegen einen Abstiegskandidaten an, fällt die Entscheidung zugunsten des Stadionbesuchs oft schwerer. Dies gilt insbesondere für Dauer- oder Freikarteninhaber, deren No-Show-Raten signifikant höher sind als die von (zahlenden) Tageskarteninhabern.

Interessant ist darüber hinaus sicherlich, dass Ticketpreis und No-Show-Rate nicht in einem linearen Zusammenhang stehen. Das bedeutet, dass die No-Show-Rate sowohl für sehr günstige als auch für sehr teure Tickets vergleichsweise hoch ist, während sie dazwischen geringer ausfällt.

Der Grund? Vermeintlich liegt es daran, dass Ticketinhaber, die einen deutlich überdurchschnittlichen Ticketpreis zahlen können, oft aus einer Zielgruppe stammen, für die der Preis eine untergeordnete Rolle spielt.

WIE KANN MAN DIE NO-SHOW-RATEN REDUZIEREN?

Auch wenn unser Verständnis geeigneter Gegenmaßnahmen in der empirischen Forschung bislang begrenzt ist, sollten potenzielle Maßnahmen entlang des oben beschriebenen Mechanismus entwickelt werden. Pauschale Empfehlungen sind dabei wenig erfolgversprechend.

1. Reduktion von Dauerkarten:

Clubs mit starker Übernachfrage könnten beispielsweise den Anteil der Dauerkarten schrittweise reduzieren und es Ticketinhabern erleichtern, nicht benötigte Karten – etwa durch Opt-In-Verfahren – in den (clubeigenen) Zweitmarkt einzustellen.

2. Spieltagskommunikation optimieren:

Darüber hinaus sollte die Spieltagskommunikation stärker auf den jeweiligen Gegner ausgerichtet werden, ergänzt durch Maßnahmen, die die Identifikation der Fans mit ihrem Verein nachhaltig stärken.

3. Verbesserung des Spieltagserlebnisses:

Gleichzeitig gilt es, das Spieltagserlebnis, das sich seit Beginn der Bundesliga nur unwesentlich verändert hat und sich an den verschiedenen Spielstätten kaum unterscheidet, schrittweise zu verbessern. Dabei könnte insbesondere eine stärkere Familienfreundlichkeit helfen, die Opportunitätskosten für bestimmte Zielgruppen nachhaltig zu senken.

Bio

In seiner Forschung untersucht Dr. Schreyer die Bedeutung soziopsychologischer Faktoren für individuelles Verhalten und die zugrunde liegenden Entscheidungsprozesse. Sein besonderes Interesse gilt der Analyse der Stadionnachfrage, etwa dem sogenannten No-Show-Verhalten von Fußballfans, insbesondere von Dauerkarteninhabern. Dr. Schreyer hat über 40 Artikel in internationalen, begutachteten Fachzeitschriften veröffentlicht und teilt seine Erkenntnisse regelmäßig auf LinkedIn.

Haben Sie Fragen, Anregungen oder möchten sich mit uns zu diesem Thema austauschen? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!